八月的通渭,阳光热烈得仿佛能穿透一切。18岁的绿源接过湖北汉江师范学院书法专业的录取通知书,嘴角咧开一个大大的、无声却无比灿烂的笑容。他兴奋地举起通知书,朝着父亲用力挥舞。父亲,这位同样生活在寂静世界里的67岁老人,眼中闪烁着晶莹的光,笨拙却无比坚定地竖起大拇指,喉咙里发出含糊却饱含欣慰的声响。这一刻,兴隆村这个曾经被命运按下“静音键”的家庭,仿佛被这纸通知书点燃了,充满了蓬勃的生命力。

绿源的世界,自出生起便被寂静笼罩。父亲聋哑,大姐亦是如此,连大姐年幼的女儿也未能幸免。生活的重担沉沉压在健康的母亲肩上,靠着十亩薄田、叔叔的倾力相助,以及政府的低保与残疾人补贴,一家人在黄土高原的褶皱里坚韧地生活着。然而,生活的艰难从未压垮绿源眼中的光。他天性中带着一股不服输的韧劲和向阳而生的乐观。

2015年,当中国残疾人福利基金会集善残疾儿童助养项目的温暖第一次抵达这个寂静的院落时,9岁的绿源正用树枝在泥地上涂画。那笔300元的助学金,对绿源而言,是打开艺术之门的钥匙——他终于拥有了属于自己的、像样的水彩颜料!这份及时的礼物,点燃了他心中对色彩与线条最原始的渴望。紧接着,项目送来了六只健壮的良种羊(一只种公羊,五只母羊)。这不仅是一份生计的馈赠,更像是在贫瘠的土地上播下了一颗充满活力的种子。母亲精心照料,羊群逐渐繁衍壮大。这些“活”的资产,成了这个家庭自力更生的重要基石。

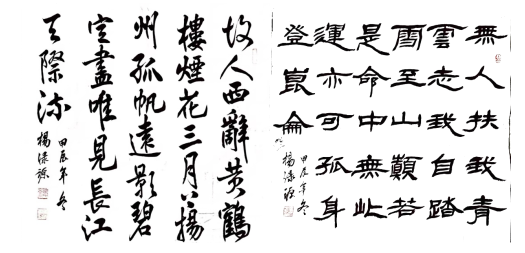

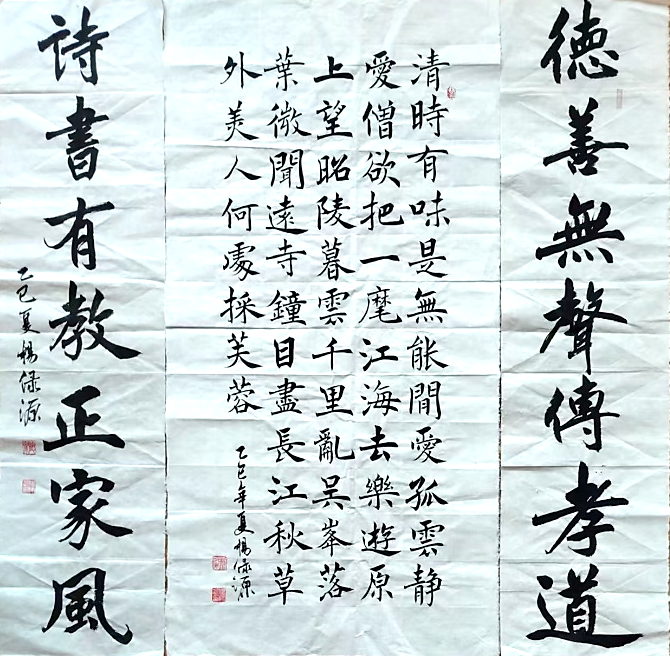

希望的种子一旦种下,便在汗水的浇灌下破土而出。绿源身上那份顽强的生命力,不仅体现在他对生活的态度上,更深深烙印在他的笔端。看他的书法作品:无论是《诗书有教正家風》中展现的传承意识,还是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》稚拙奇崛、大巧若朴的独特书风,亦或是《青云志》创作中那份超越年龄的沉稳与挥洒,都透露出一种超越身体限制的内在力量。他笔下并非哀怨愁苦,而是对传统美的孜孜以求,对广阔世界的勇敢探索,字里行间跳动着顽强与阳光的脉搏。

家庭的改变同样令人振奋。羊群在母亲的操持下,如滚雪球般增长到四十多只。2024年卖出二十只羊的收入7600元,加上卖牛所得的5100元,与低保、残疾人补贴一起,稳稳支撑着这个家,更托起了绿源和五姐(河南农大计算机专业考研复读)的求学梦想。2016年危房改造项目资助的4万元,让摇摇欲坠的土屋变成了坚固的砖房。父亲抚摸着崭新的墙壁,无声的笑容里是遮风挡雨的踏实。2018年,屋顶安装的价值5000元的太阳能热水器,流淌出的不仅是温暖的水,更是被阳光烘烤过的、实实在在的生活尊严。

基金会的关怀,如同阳光雨露,持续滋养着绿源心中那颗名为“梦想”的种子。2024年,项目送来的2000元残疾青少年助学金,如同及时雨,缓解了他高考冲刺的压力。在通渭三中,这个聋哑少年将所有的专注、所有的热情、所有的阳光与坚韧,都倾注于手中的毛笔。墨汁在宣纸上晕染、行走、提按、顿挫,那是他与世界对话的方式,是他灵魂的呐喊与歌唱。最终,书法专业课262分的高分,是对他无数个日夜苦练的最好回报。汉江师范学院的录取通知,则是命运对他顽强拼搏、阳光向上最响亮的喝彩!

绿源铺开宣纸,饱蘸浓墨,落笔如松。阳光洒满他专注而充满力量的身影——这身影本身,就是集善残疾儿童助养项目十年耕耘最生动的注脚。他的笑容,比任何言语都更有力地诉说着:寂静,困不住梦想的生长;身体的限制,挡不住心灵的光芒。他的前方,书法的长卷正徐徐铺展;五姐在计算机代码的世界里继续攀登;大姐在缝纫机前辛勤劳作,她两岁的女儿,受益于国家项目植入的人工耳蜗,稚嫩的生命里正努力捕捉着这个世界最初的美妙声响……十年前种下的善因,早已在黄土地上生根发芽,枝繁叶茂,绽放出改变个体命运、阻断贫困代际传递的璀璨之花,闪耀着中华民族守望相助、扶弱济困的永恒善光。

当绿源在完成的作品上郑重钤印,他笔下流淌的,已不仅是一个个汉字,更是他用顽强与阳光,在无声世界里谱写的、最动人的生命乐章。这乐章,在黄土高原的沟壑间回响,宣告着:只要心中有光,脚下有路,善的力量终将引领每一个不屈的生命,走向万物生长的辽阔天地。